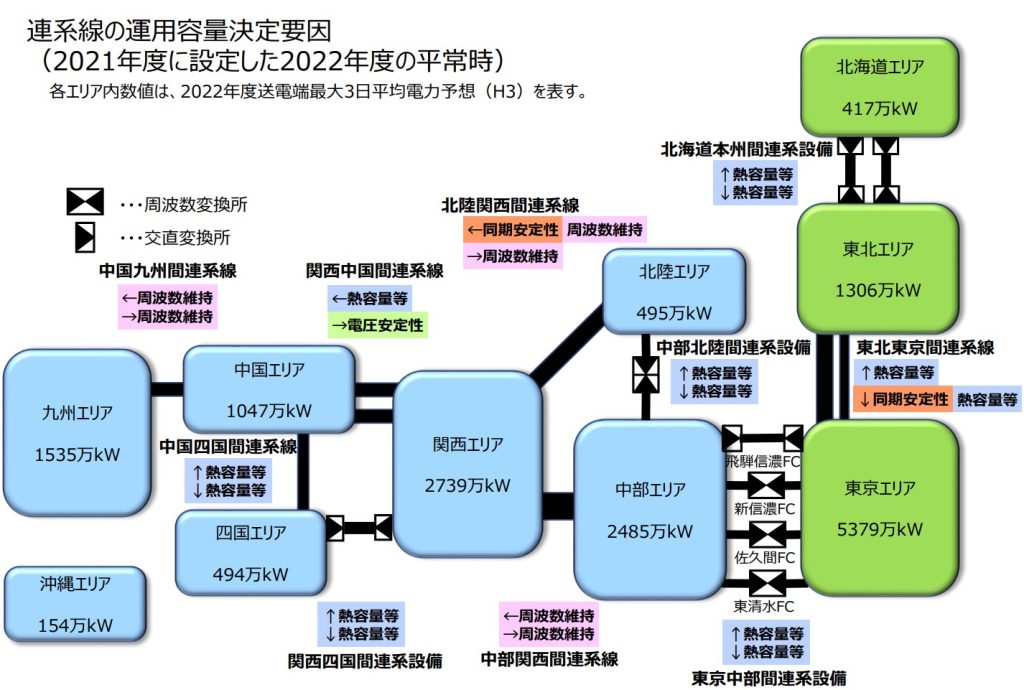

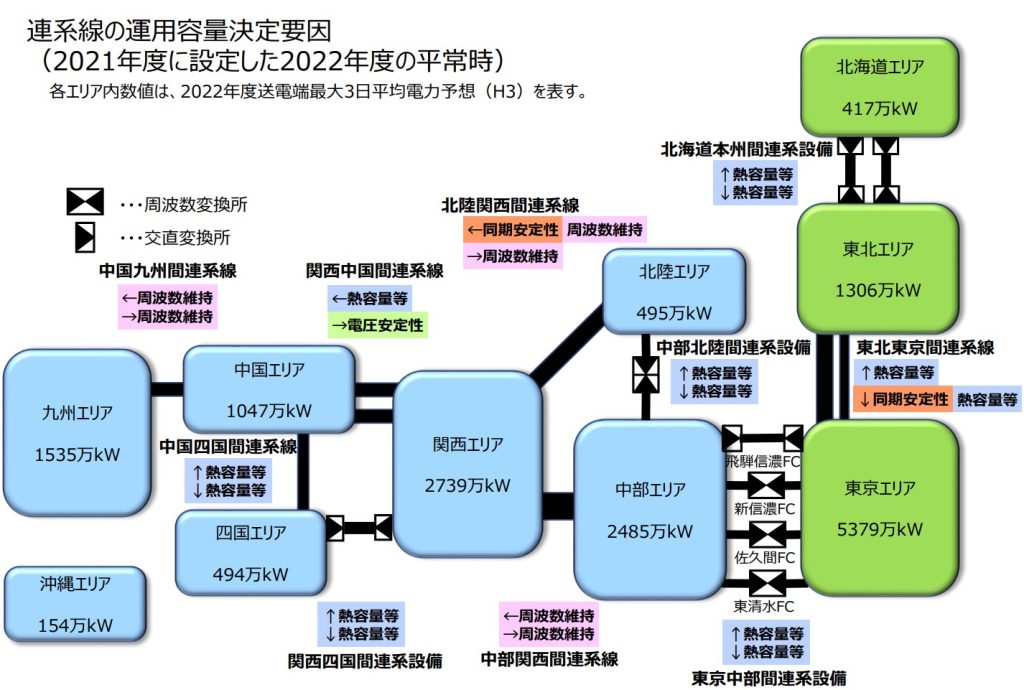

連系線の運用容量を決める上限値は、「熱容量等」「同期安定性」「電圧安定性」「周波数維持」の制約要因により決定されます。ここでは、「周波数維持」について説明します。

制約要因

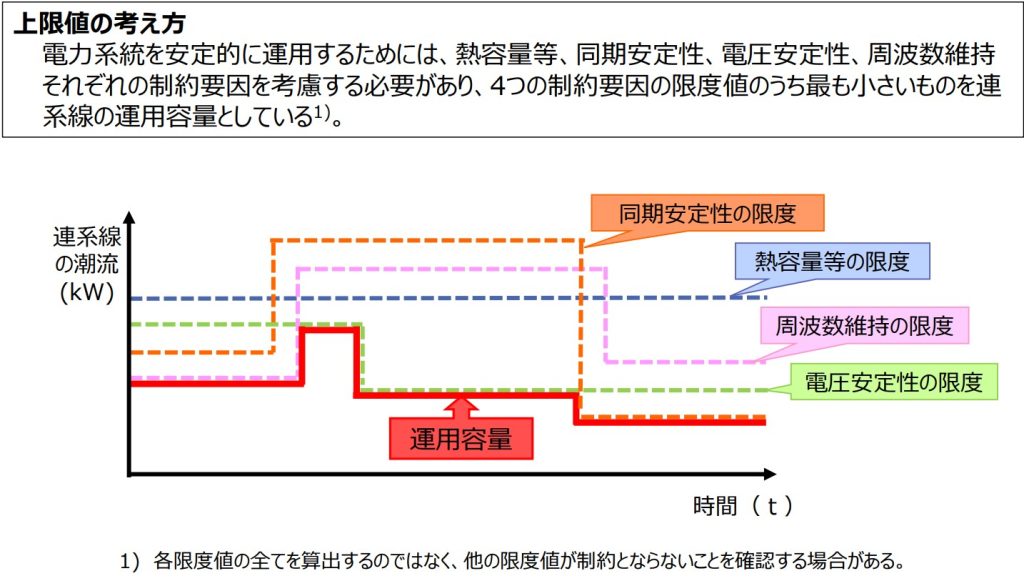

連系線に限らず、電力系統に流せる電力の量(潮流)は、主に「熱容量等」「同期安定性」「電圧安定性」「周波数維持」の制約要因により決定されます。下図のように4つの制約要因すべてをクリアできる潮流の値が上限値であり、それが運用容量となります。

周波数維持とは

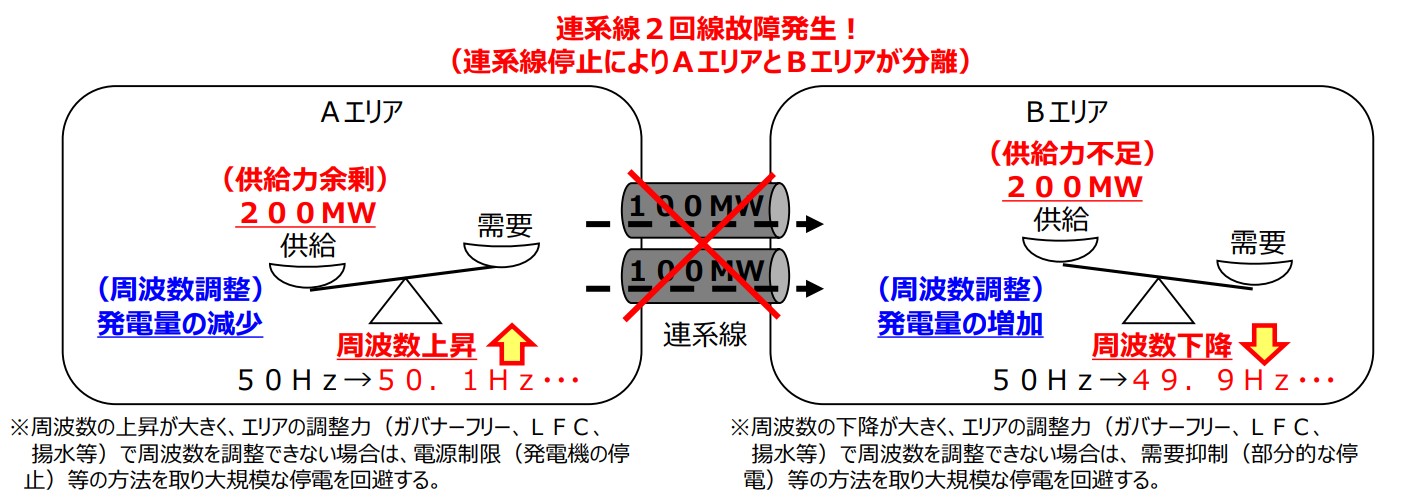

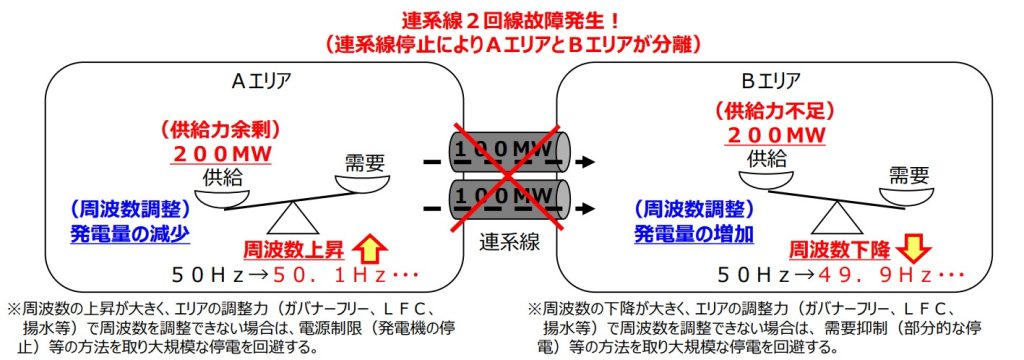

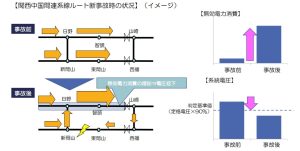

「周波数維持」の制約要因による運用容量は、連系線が遮断され、電力系統が分断したとき、電力系統の周波数を安定的に維持できる連系線潮流から算出されます。

上図のように連系線に潮流(200MW)が流れているとき、連系線が停止すると、Aエリアでは電力が余剰となり、周波数が上昇します。反対にBエリアでは電力が不足し、周波数が低下します。

電力系統を安定的に維持するためには、周波数を一定範囲内に保つ必要があり、連系線の潮流が大きいほど、周波数は大きく上昇、低下しますので、周波数の範囲を逸脱しないように連系線潮流の限界を決定する必要があります。

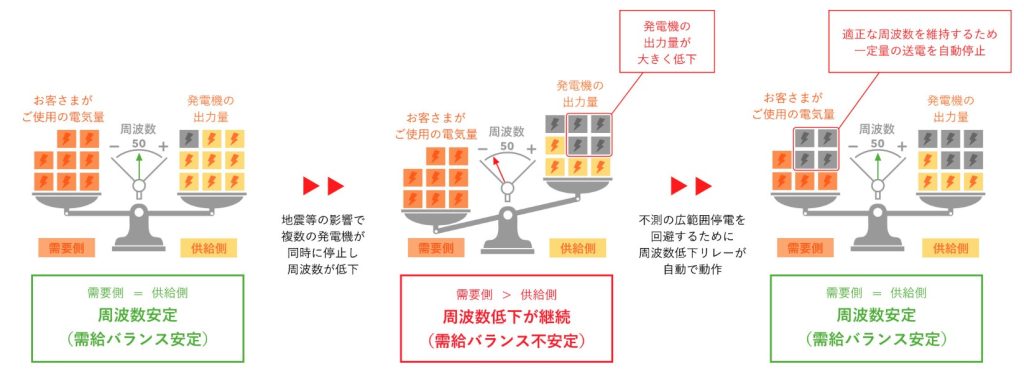

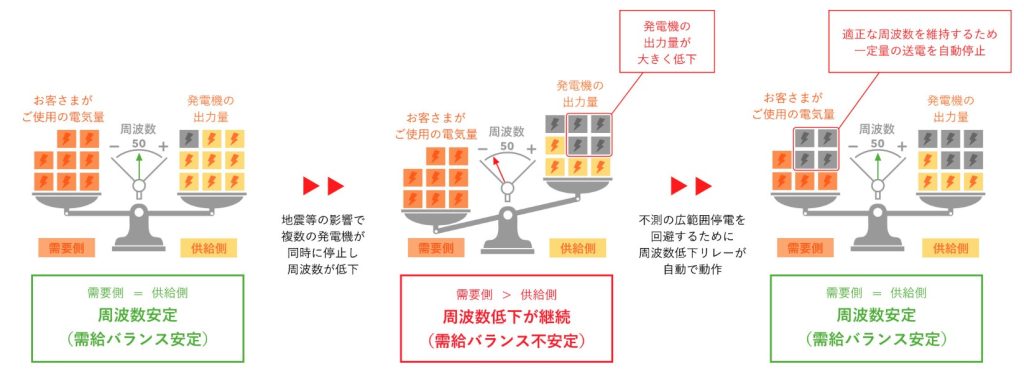

周波数が大幅に低下すると、正常な発電機が自動的に停止し始め、広範囲な停電(ブラックアウト)に至る可能性があります。それを防ぐために、周波数が大幅に低下した際には、周波数低下リレー(UFR)が自動的に送電線を停止(停電)し、周波数を維持する仕組みが採用されています。

DENLOG

DENLOG連系線の遮断では、周波数低下リレーは動作しないように、つまり停電が発生しないように考えて、周波数維持の運用容量は定められています。

周波数低下リレーによる停電は、大規模な地震等で大量に発電機が故障した場合などが考えられます。

周波数維持が制約要因になっている連系線

周波数維持が制約の決定要因となっている連系線は、以下の図で確認できます。日本にある10の連系線のうち、3つの連系線で周波数維持が決定要因になっています。

九州エリアでは、春や秋の需要が低い時期に太陽光等の再エネ抑制が頻繁に発生しています。九州から余った電力は、中国九州間連系線を通じて本州側に流れていきますが、周波数維持の制約要因により流せる電力の上限に達し、需要と発電のバランスが崩れてしまうことが予想される場合は、九州エリアで過剰な発電を抑えるため、やむなく再エネ抑制を行っています。

この上限を上回った状況で連系線の事故が発生し、連系が断たれてしまうと、広範囲にわたる大規模な停電が発生してしまいますので、事前にこのような検討を行い、大規模な停電を未然に防止しているのです。

まとめ:周波数維持

「周波数維持」とは、連系線が遮断され、電力系統が分断したとき、電力系統の周波数を安定的に維持できる連系線潮流のことを指し、潮流の限界値が運用容量になります。

電力系統を安定的に維持するためには、周波数を一定範囲内に保つ必要があり、連系線の潮流が大きいほど、周波数は大きく上昇、低下しますので、周波数の範囲を逸脱しないように連系線潮流の限界を決定する必要があります。

周波数が大幅に低下すると、正常な発電機が自動的に停止し始め、広範囲な停電(ブラックアウト)に至る可能性があります。それを防ぐために、周波数が大幅に低下した際には、周波数低下リレー(UFR)が自動的に送電線を停止(停電)し、周波数を維持する仕組みが採用されています。

そのため、連系線の遮断時は、周波数低下リレーは動作しないように、つまり停電が発生しないように計算して、周波数維持の運用容量は定められています。

周波数低下リレーによる停電は、大規模な地震等で大量の発電機が故障した場合などが想定されます。

「熱容量等」「電圧安定性」「同期安定性」の制約要因については、下記の記事で紹介しています。

※本記事の情報は投稿した時点のものであり、閲覧されている時点で変更されている場合がございます。あらかじめご承知おきください。