連系線の運用容量を決める上限値は、「熱容量等」「同期安定性」「電圧安定性」「周波数維持」の制約要因により決定されます。ここでは、「熱容量等」について説明します。

制約要因

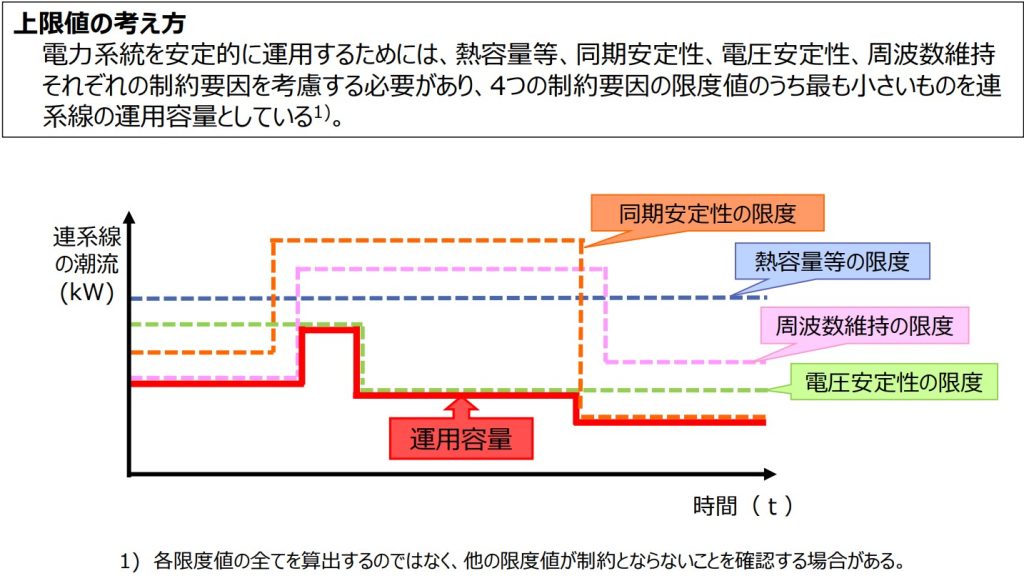

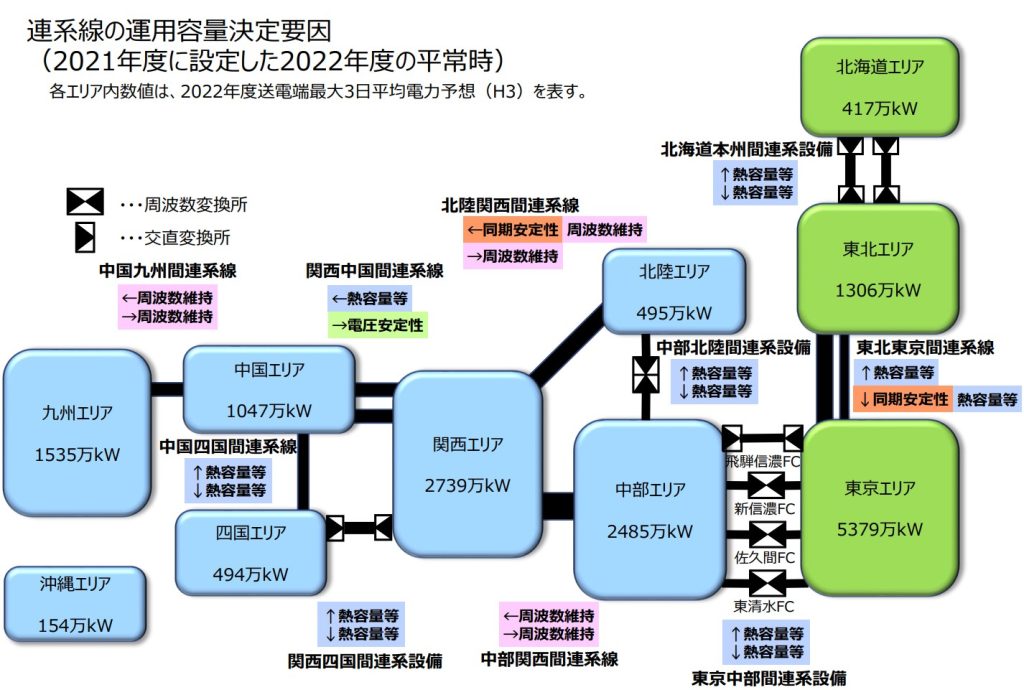

連系線に限らず、電力系統に流せる電力の量(潮流)は、主に「熱容量等」「同期安定性」「電圧安定性」「周波数維持」の制約要因により決定されます。下図のように4つの制約要因すべてをクリアできる潮流の値が上限値であり、それが運用容量となります。

熱容量等とは

連系線は、送電線や周波数変換装置といった電力設備であり、これら設備には電流を流すことのできる許容値が決まっています。

送電線に電流I(A)を一定時間 t(s)流すと、送電線は抵抗R(Ω)を持っていますので、ジュールの法則(Q=I2Rt)に従って発熱します。送電線の種類や直径、導体数により許容される上限温度が決められており、熱容量とは、その上限温度に達するときの電流値または潮流値(電力MW)のことです。

一方、周波数変換装置には、設計上の許容値がありますので、それがそのまま上限値になります。

DENLOG

DENLOG熱容量とは、送電線に電流が流れたときの上限温度により決まる潮流値のことです。

上限温度は、送電線の種類、導体数、直径、周囲温度などにより決まります。

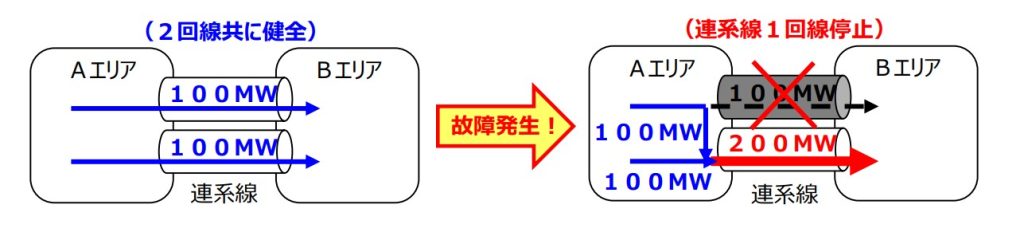

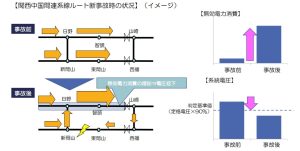

熱容量等の制約要因では、電力設備のN-1故障を考えます。N-1故障とは、設備がひとつだけ使えなくなったとき(故障時)に他の健全な設備に潮流が回り込むので、それを考慮した上で問題がないように考慮する必要があります。

上の図の場合、送電線2回線が健全な時は、100MWがそれぞれの送電線に流れますが、N-1故障により1回線停止になると潮流が回り込み、健全な送電線に200MWの潮流が流れます。もし、送電線の熱容量が200MWだった場合、送電線2回線の熱容量は400MWではなく、N-1故障を考慮して200MWとなります。

1回線に200MW流せるなら、2回線で400MW流せるようにも思えますが、送電線1回線が故障した場合、健全な送電線に400MWの潮流が回りこんでしまい、健全な送電線まで故障し、停電してしまいます。

連系線に限らず、送電線は2回線を一組として運用することが多く、鉄塔の両側には、1回線ずつ計6本の電線がぶら下がっています。中には12本、18本といった巨大な鉄塔もありますので、今度、鉄塔を見る機会があったら、確認してみてください。

熱容量等が制約要因になっている連系線

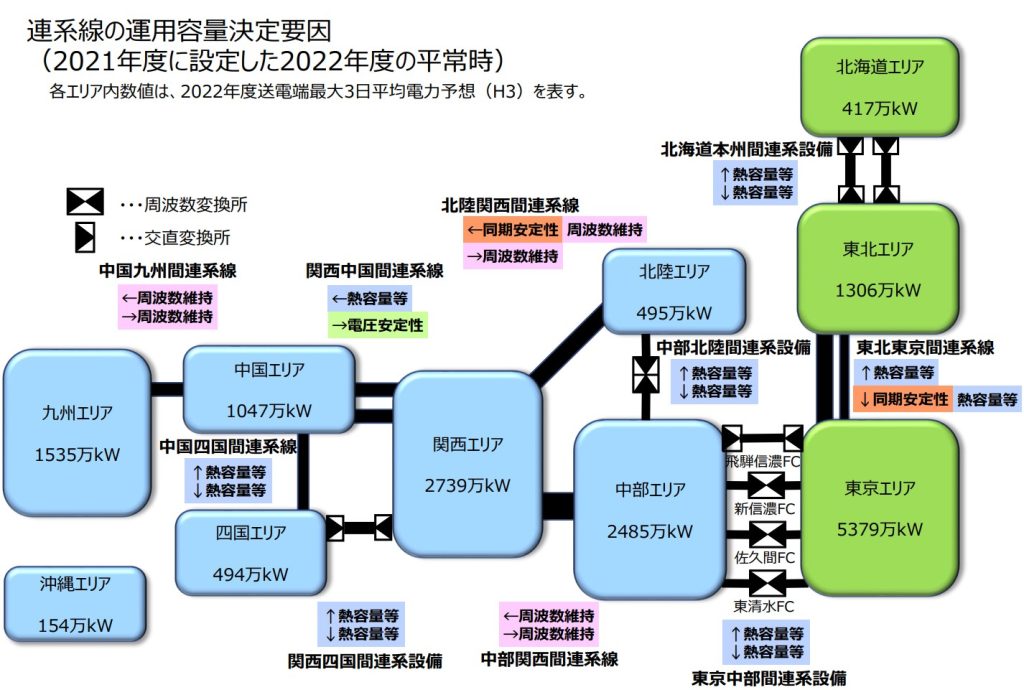

熱容量等が制約の決定要因となっている連系線は、以下の図で確認できます。日本にある10の連系線のうち、7つの連系線で熱容量等が決定要因になっています。

まとめ:熱容量等

熱容量とは、送電線に電流が流れたときの上限温度により決まる潮流値のことです。送電線の上限温度は、送電線の種類、導体数、直径、周囲温度などにより決まります。

周波数変換装置は、設備設計上の許容値が運用容量になります。

これら熱容量と設備設計上の許容値を合わせて、「熱容量等」と呼んでいます。

※本記事の情報は投稿した時点のものであり、閲覧されている時点で変更されている場合がございます。あらかじめご承知おきください。