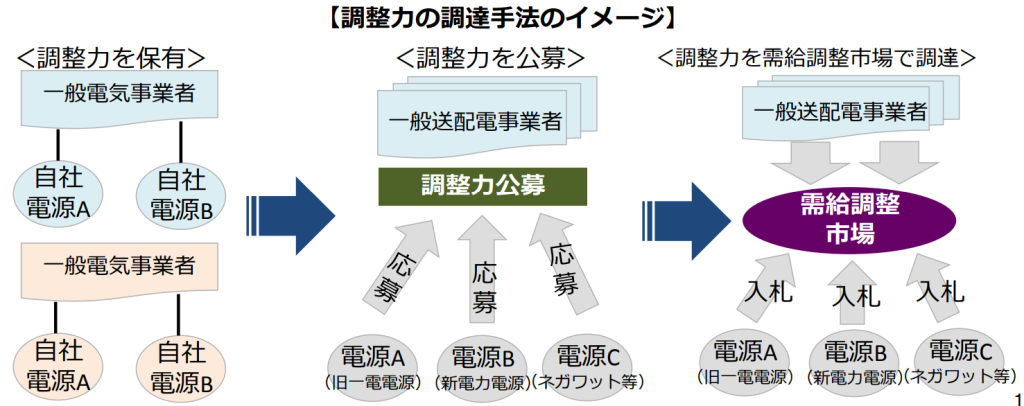

需給調整市場は、一般送配電事業者が周波数調整・需給調整を行うための調整力を調達する市場と位置付けられ、現在の調整力公募の後継制度と考えられています。

ここでは、需給調整市場で調達する調整力の役割や商品分類についてわかりやすく解説します。

需給調整市場

一般送配電事業者は、調整力による系統安定化業務(需給バランス調整、周波数制御)を実施するために、調整力を確保する必要があります。

「調整力」とは、周波数制御、需給バランス調整その他の系統安定化業務に必要となる発電設備(揚水発電設備を含む。)、電力貯蔵装置、ディマンドリスポンスその他の電力需給を制御するシステムその他これに準ずるもの(ただし、流通設備は除く。)の能力をいう。

出典:電力広域的運営推進機関 業務規程 定義

調整力による系統安定化業務(需給バランス調整、周波数制御)に必要な調整電源は、機会の公平性、調達コストの透明性・適切性の観点から、調整力公募を通じて調達されます。

公募で調達した電源は、電源そのものを確保できるため、電源の持つ能力である「供給力(kW)」と「調整力(ΔkW)」を一体のものとして運用することができました。

しかし、2024年までに、一般送配電事業者は、電源の持つ調整力のみを調達して系統安定化業務(需給バランス調整、周波数制御)に対応するという制度に変更することとなりました。

その調整力を調達する市場として「需給調整市場」が2021年4月に開設されました。

需給調整市場で調達した調整力の役割

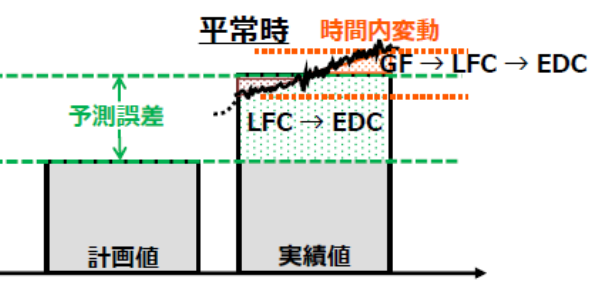

需給調整市場で調達した調整力で対処すべき事象は、平常時と事故時の大きく2つに分かれます。

平常時

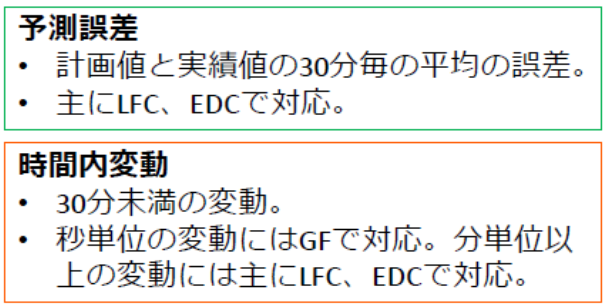

平常時は、需要や再エネの実績値と予測値との「予測誤差」に対して、調整力で対応しています。

また、計画値同時同量制度における計画値は30分単位であるため、30分より短い単位の需要や再エネの変動である「時間内変動」に対しては、調整力で細かな調整を行う必要があります。

予測誤差

<需要予測誤差>

小売電気事業者は、需要を予測することで需要計画を作成していますが、需要実績と完全に一致する計画を策定することができないため、ゲートクローズ(GC)後に予測と実績に差が生じます。

これを「予測誤差」といい、調整力を用いることで需要と供給を一致させています。

<再エネ予測誤差>

FIT特例制度①③(一般送配電事業者が発電予測を実施する)による再エネの予測のうち、GC時点に想定された再エネ出力予測値と実績値との差について調整力を用いて対応します。

時間内変動

<需要・再エネの時間内変動>

実際の需要は時々刻々と変化し続けており、再エネの出力も時々刻々と変化しています。仮に、予測と実績が30分平均値で一致していたとしても、30分より短い時間では細かな変動が生じています。

これを「時間内変動」と呼び、こうした事象についても調整力を用いて需要と供給を一致させています。

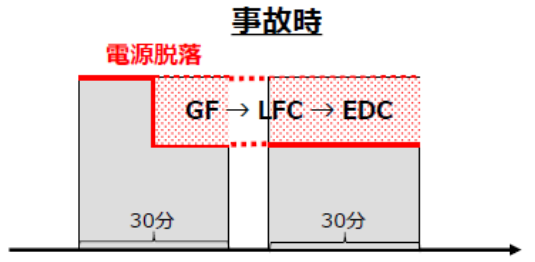

事故時

事故時というのは、電源が予期せぬトラブルなどで停止すること(電源脱落)を言います。

電源脱落時には、供給力の急激な減少により周波数も大幅に低下し、大規模な停電につながる恐れがあることから、瞬時に調整力によって減少した分の供給力を補給する必要があります。

需給調整市場の商品分類

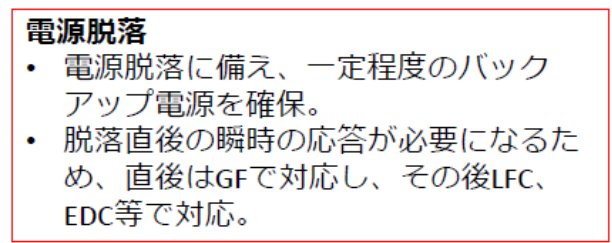

需給調整市場は、発電機の周波数制御機能を踏まえた5種類(一次~三次②)の商品(調整力)に分類され、取引されます。

一般送配電事業者は、それら調達した商品(調整力)を用いて、前述の平常時と事故時の対処を行います。

発電機の周波数制御機能

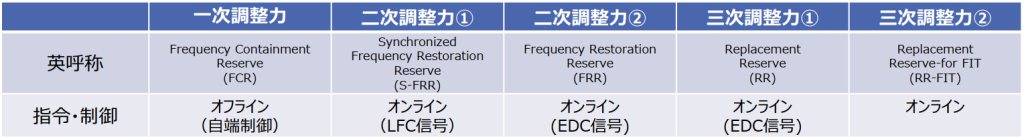

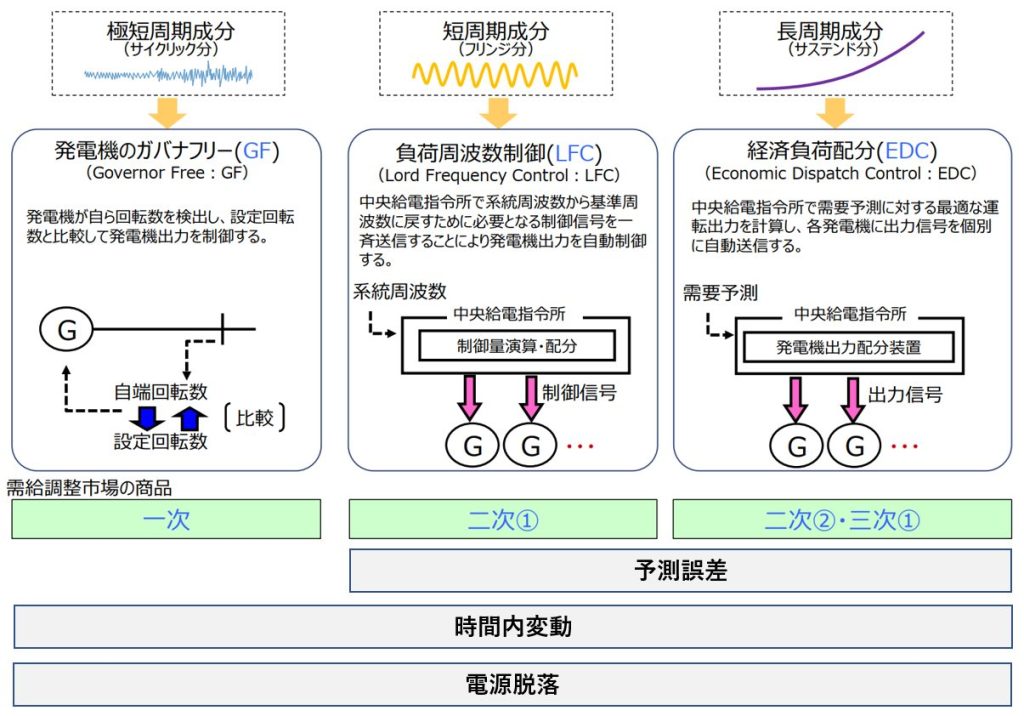

発電機は、ガバナーフリー(GF),負荷周波数制御(LFC),経済負荷配分(EDC)といった周波数制御機能を備えており、需要の変動成分ごとにそれぞれの機能で対処します。

DENLOG

DENLOGGF,LFC,EDCといった発電機の周波数制御機能は、電力の安定供給には必須な機能であり、需給調整市場の商品(調整力)も同じ機能を持つように要件定義されています。

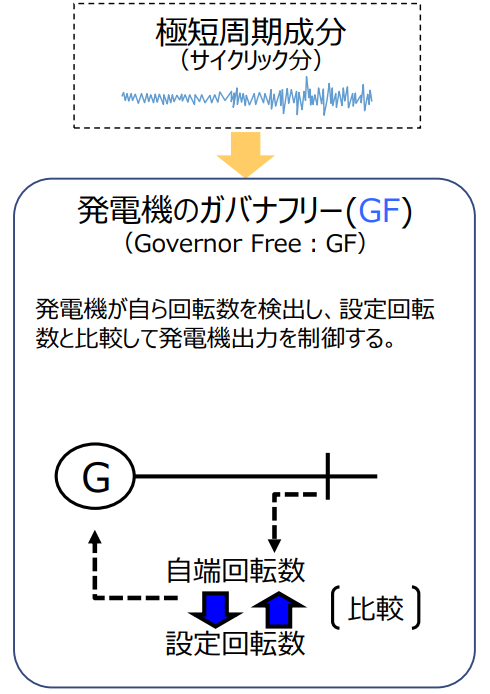

発電機のガバナフリー(GF)

数秒~数分程度の需要変動である「極短周期成分」に対しては、発電機のガバナーフリー(GF)運転により対応します。

ガバナ(調速機)とは、発電機の回転速度(周波数)を一定に保つように、発電機の動力である蒸気量を自動的に調整する装置のことです。

ガバナフリー運転とは、系統周波数の変化に応じて、ガバナ(調速機)の動作により発電機の出力を自由に調整できるようにした運転のことで、自動的に基準周波数に戻すよう出力調整を行います。

周波数変動への即応性が高いことから、極短周期成分の周波数制御に用いられています。

需給調整市場では、一次調整力に分類される機能です。

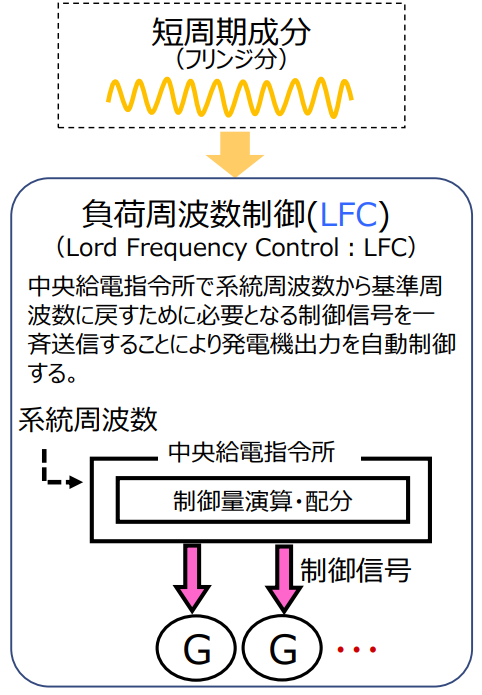

負荷周波数制御(LFC)

数分~十数分程度の需要変動である「短周期成分」に対しては、負荷周波数制御(LFC)により対応します。

負荷周波数制御(LFC)とは、各エリアの中央給電指令所で、現在の周波数から基準周波数(50Hzまたは60Hz)に戻すために必要な調整量を計算し、LFC調整の対象発電機に対して制御指令を発信することで、発電出力の制御を自動的に行う機能のことです。

周波数維持の根幹をなす制御であり、LFC調整の対象発電機には、確実かつ即応性のある応動が求められます。

需給調整市場では、二次調整力①に分類される機能です。

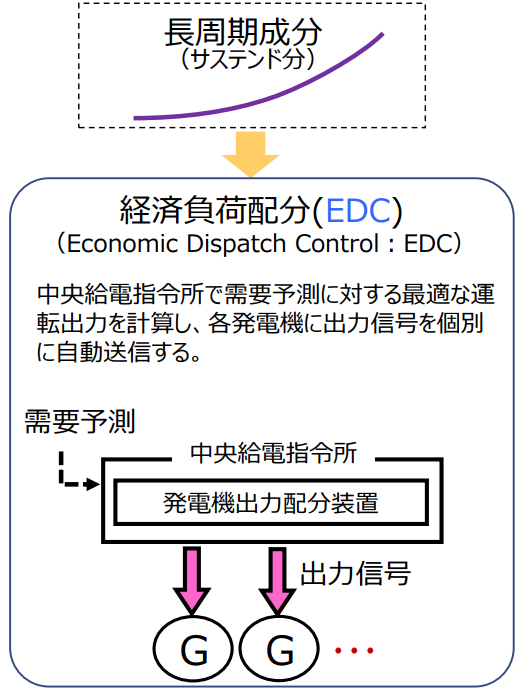

経済負荷配分(EDC)

十数分~数時間程度の需要変動である「長周期成分」に対しては、経済負荷配分(EDC)により対応します。

経済負荷配分(EDC)とは、各エリアの中央給電指令所で、十数分~数時間先の需要変動を予測し、エリア全体の発電費用が最小となる経済的な出力配分を計算する機能のことです。

この配分結果に基づいて発電機の出力を制御することで、中央給電指令所が制御する発電機全体のコストを最小にすることができます。

需給調整市場では、二次調整力②、三次調整力①に分類される機能です。

GF,LFC,EDCと需給調整市場の商品の関係

需要の変動成分、周波数制御機能(GF,LFC,EDC)、需給調整市場の商品の関係をまとめると以下のとおりとなります。

ここでは記載していませんが、太陽光予測誤差に対しては、三次調整力②という商品(調整力)で対処します。

まとめ:需給調整市場の商品分類

需給調整市場は、発電機の周波数制御機能を踏まえた5種類(一次~三次②)の商品(調整力)に分類され、取引されます。

一般送配電事業者は、需給調整市場で調達した調整力を用いて、平常時(予測誤差、時間内変動)と事故時(電源脱落)の対処を行います。

発電機は、ガバナーフリー(GF),負荷周波数制御(LFC),経済負荷配分(EDC)といった周波数制御機能を備えており、電力の安定供給には欠かせない機能です。

需給調整市場の商品(調整力)設定は、これら周波数制御機能を満たすように要件定義されています。

※本記事の情報は投稿した時点のものであり、閲覧されている時点で変更されている場合がございます。あらかじめご承知おきください。