インバランスは、電力需給管理において欠かすことのできない重要な要素です。ここでは、インバランス料金の算定方法についてわかりやすく解説します。

インバランスとは

全ての瞬間において電力の需要と供給力は、常にほぼ一致している必要があります。供給力が不足すると周波数が上昇し、供給力が余剰になると周波数が上昇します。需給運用の世界では、周波数を一定に保つため、需要の変化に合わせて、24時間365日、供給力を調整し続けているのです。

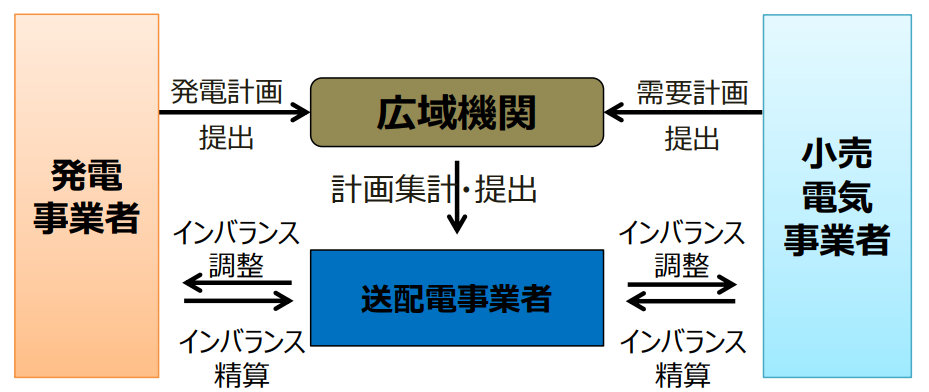

2016年の小売り全面自由化以降、発電事業者と小売電気事業者は、それぞれの発電と需要について、30分毎の計画値を作成し、広域機関に提出するルール(30分計画時同時同量)が開始となりました。

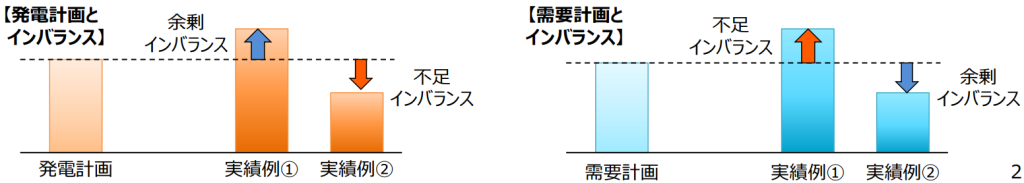

しかし、計画値と実際の発電や需要の間には必ず差が生じるため、電力会社(一般送配電事業者)は、事前に確保した供給力を用いて、不足インバランスや余剰インバランスがゼロになるように調整をしています。

この計画値からの需要や供給力のズレを「インバランス」と呼び、電力会社(一般送配電事業者)が調整に用いた電力量(kWh)は、別途、インバランス料金(円/kWh)として、インバランスを発生した発電事業者や小売電気事業者が精算することとなります。

DENLOG

DENLOGインバランスというと、ペナルティのイメージを持つ方もいると思いますが、実際は、一般送配電事業者が計画値との差分の供給力を調整してくれる仕組みであり、ペナルティというよりは、スポット市場や時間前市場と並んだ、供給力確保の仕組みというイメージでしょうか。

インバランス料金

インバランス料金とは、一般送配電事業者がインバランスを調整したときの調整力コスト等から算出され、不足インバランスや余剰インバランス精算時のの電力量単価(円/kWh)として用いられます。

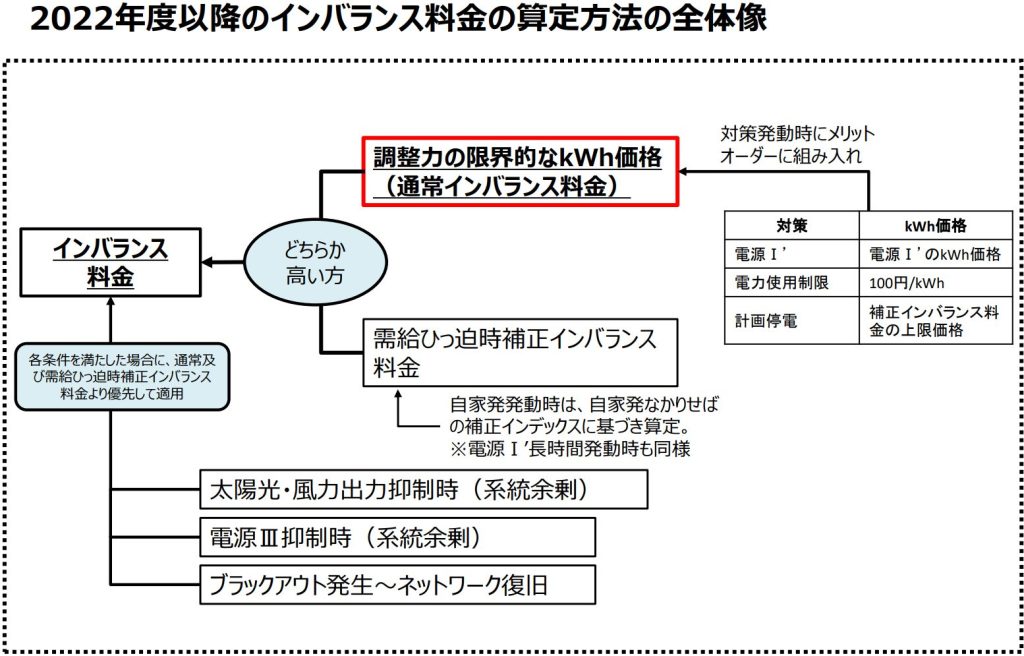

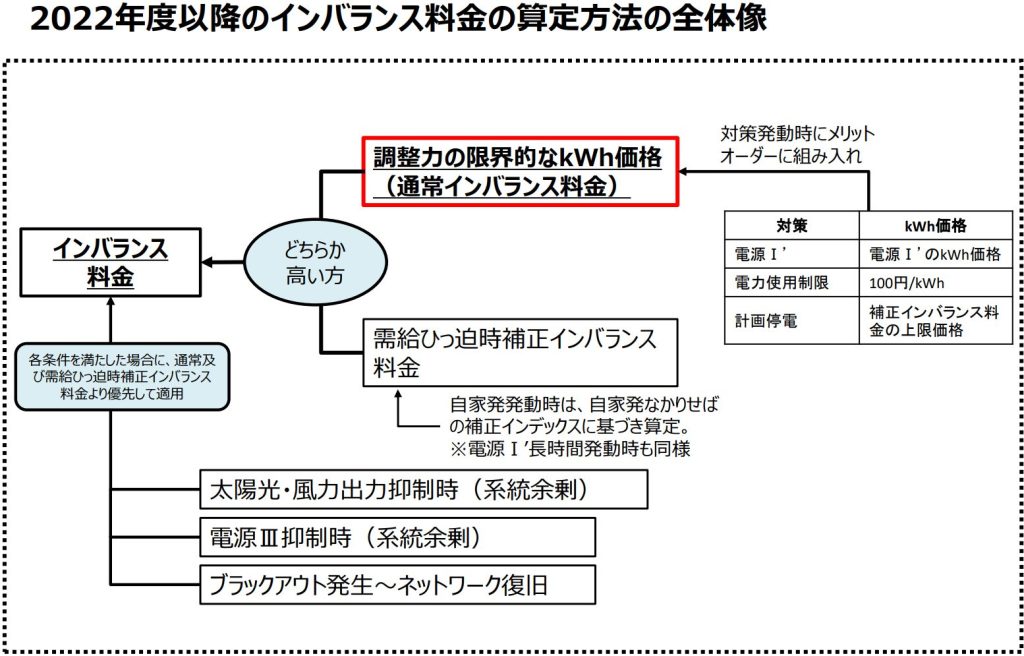

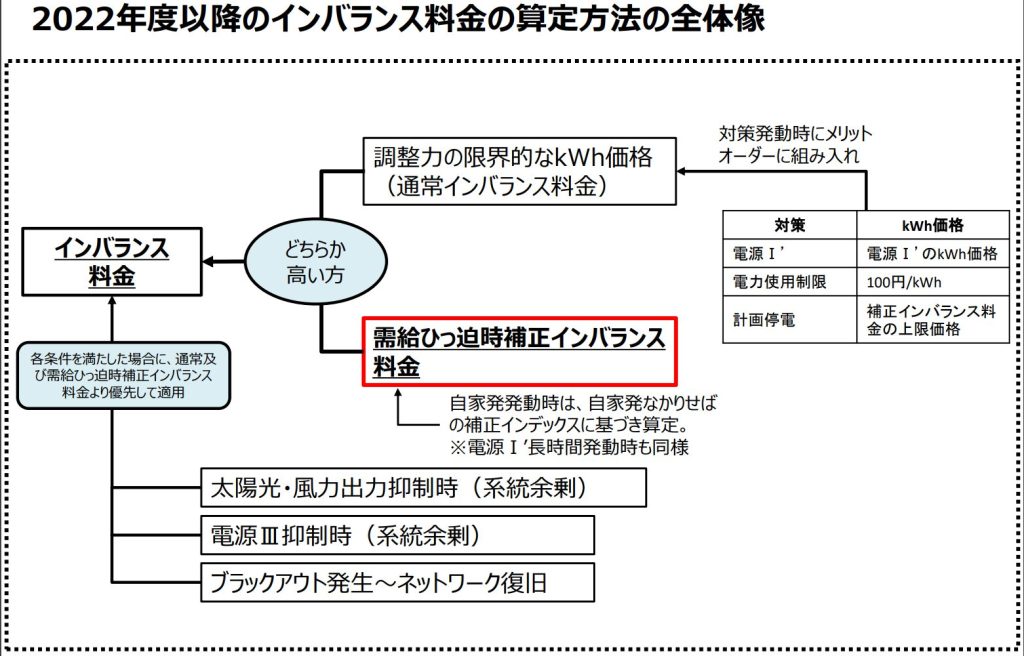

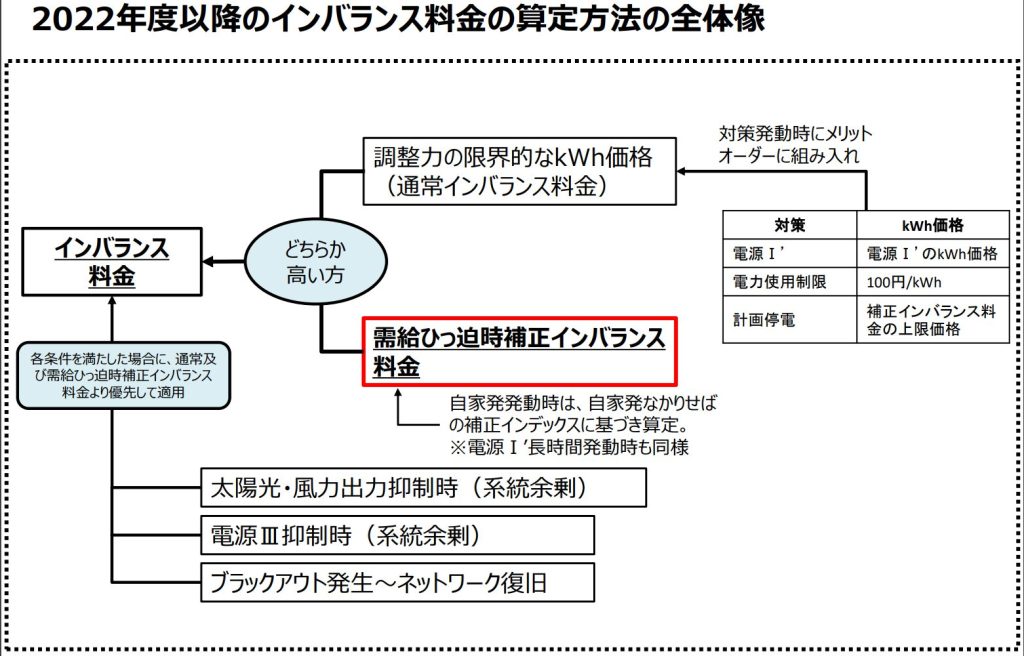

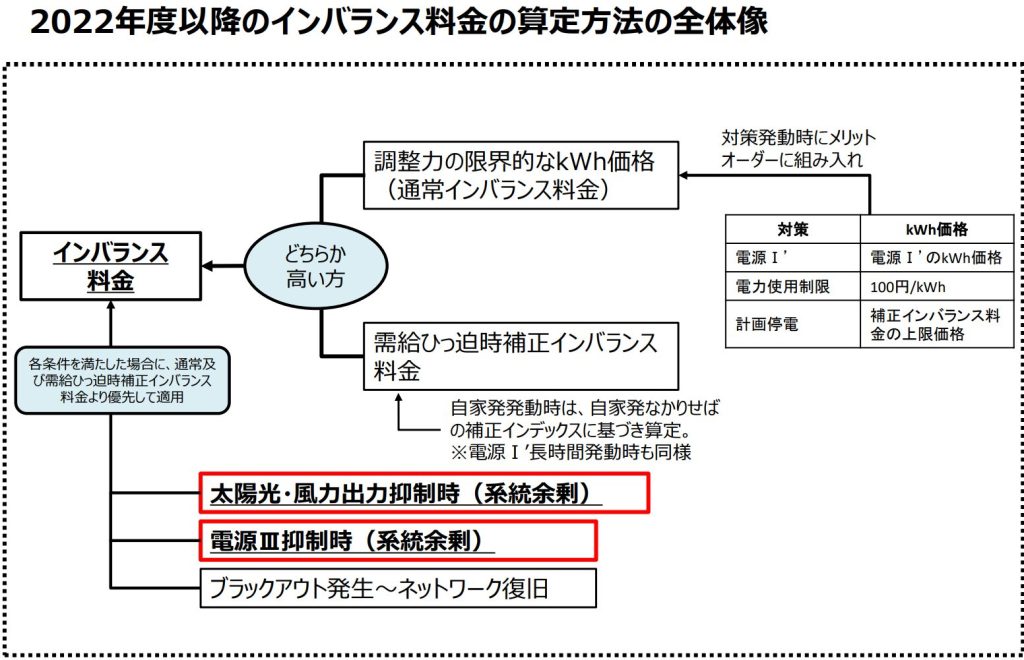

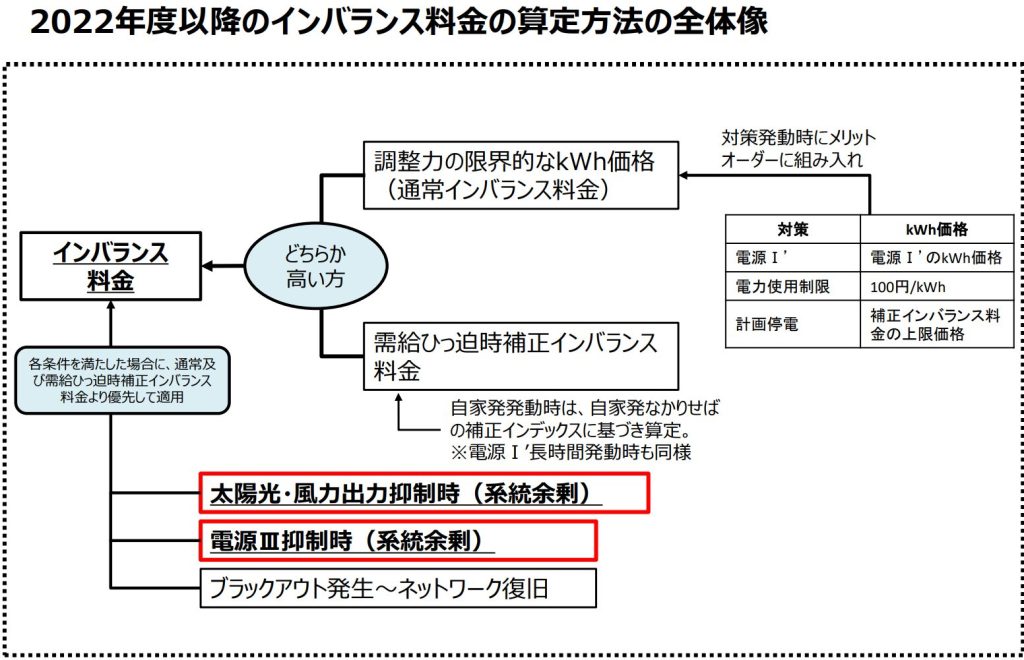

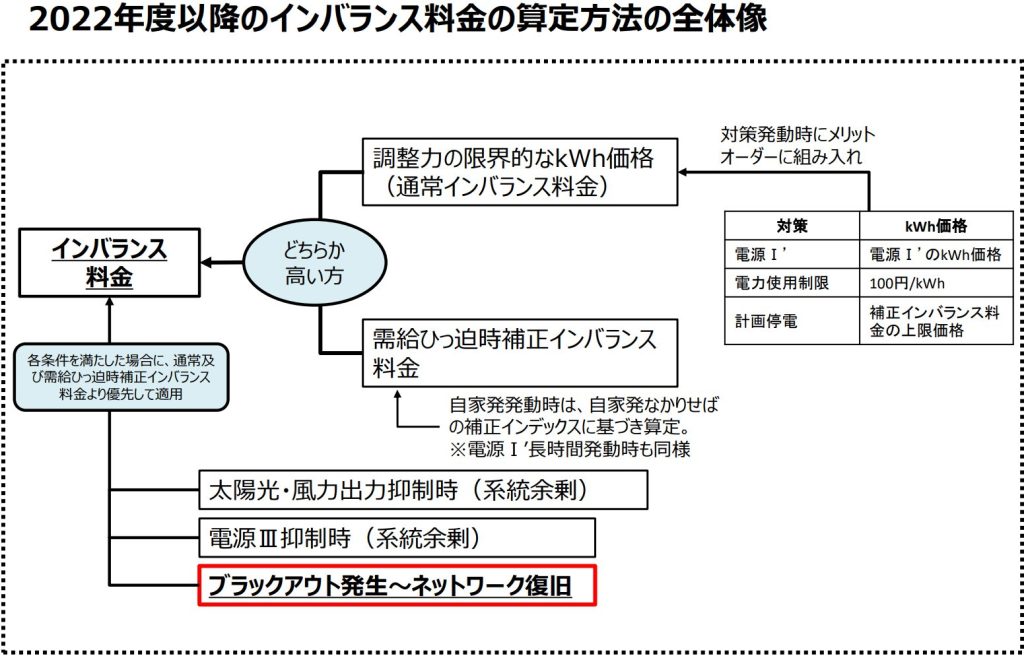

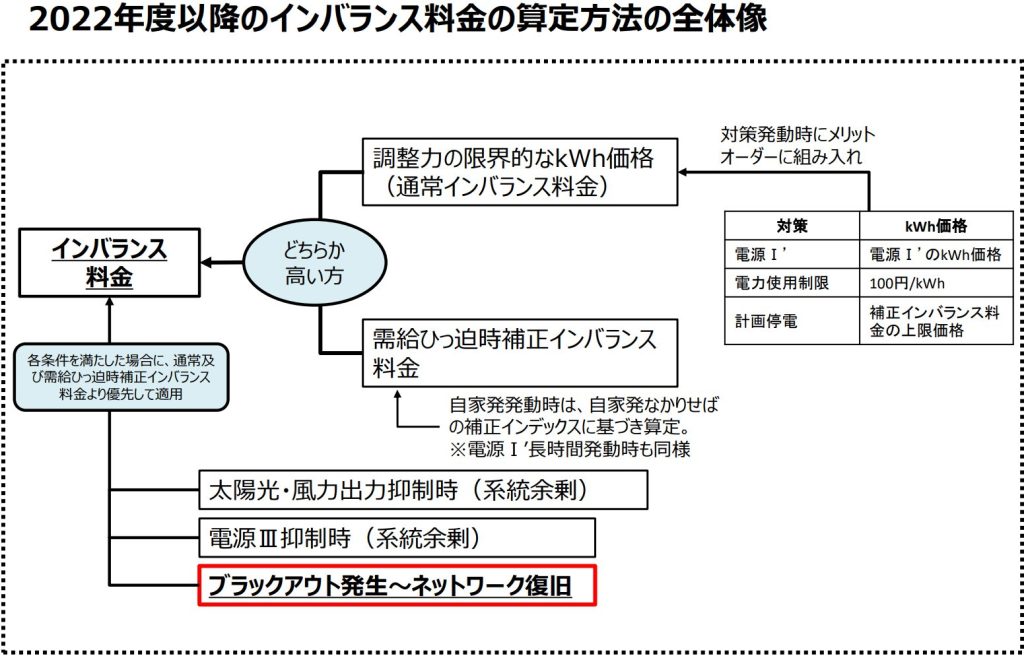

インバランス料金の算定方法は、大きく以下の5つに分けることができます。

①限界的なkWh価格(通常インバランス料金) ②需給ひっ迫時の補正インバランス料金 ③太陽光や風力の抑制時のインバランス料金 ④電源Ⅲの抑制時のインバランス料金 ⑤ブラックアウト(エリア全域の大規模停電)発生時のインバランス料金

調整力の限界的なkWh価格(通常インバランス料金)

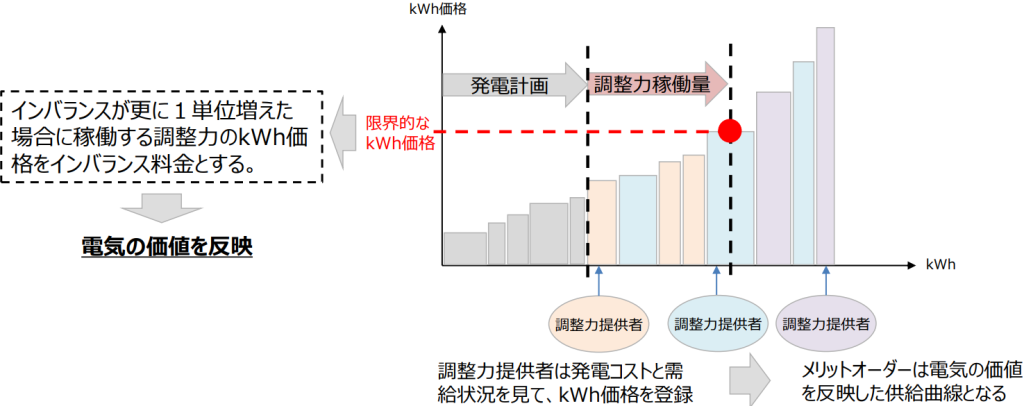

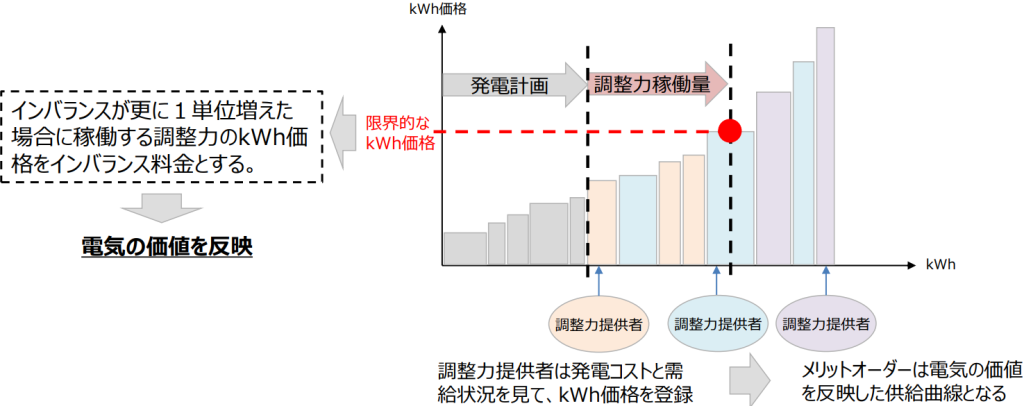

一般送配電事業者はインバランスを調整するため、事前に調整力として確保していた発電機の出力を上げ下げします。発電機出力が上げ下げにともない発電費用も増減し、この費用の増減を「調整力の限界的なkWh価格」としてインバランス価格に反映させています。(下図赤枠)

通常のインバランス料金は、インバランスを調整するのに使用された電力の費用を反映しています。

不足インバランスの場合は、調整のため供給してもらった電力に対する費用を支払い、余剰インバランスの場合は、引き取ってもらった電力に対する対価を受け取ります。

インバランス料金として算定される「限界的なkWh価格」とは、下図のようにメリットオーダーに従って調整コストの安い順に発電機の出力を上げ調整した場合、調整した最も高い価格をいいます。

また、調整する発電機は、広域需給調整システム(KJC)を用いて、地域間連系線を通じてエリアを跨いでメリットオーダーに従い調整されます。

広域需給調整

2021 年度以降の調整力の運用においては、インバランス対応は主に広域需給調整によって対応されています。

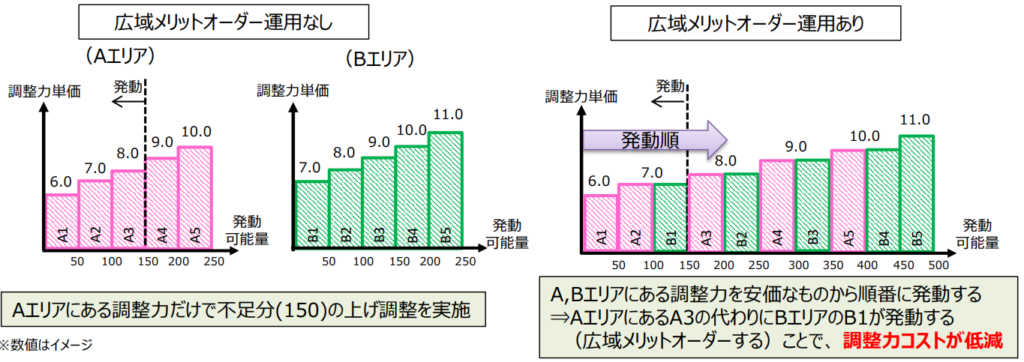

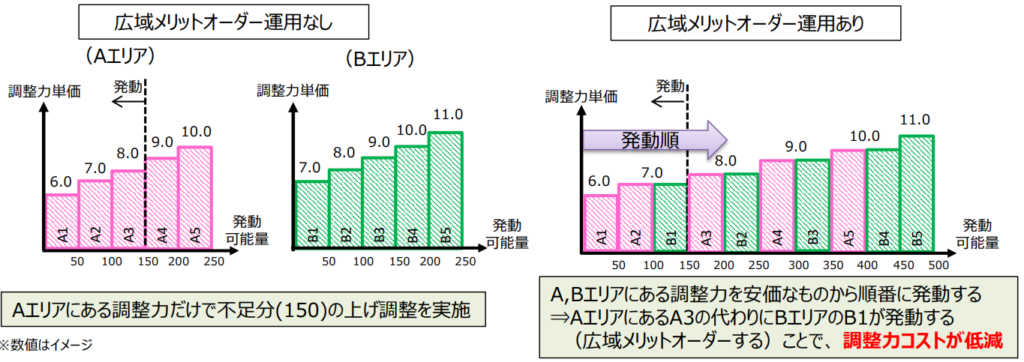

それ以前のインバランス対応は、各エリアごとの調整力をメリットオーダーに従い調整力単価の安い順に調整していました。

広域需給調整システム(KJC)の開発により、各エリアを跨いで、調整力単価の安い順にから調整を行うことが可能となり、広域メリットオーダー運用が開始されました。

下図がそのイメージです。例えば、従来は、A,Bエリア別々に調整力を発動していましたが、広域メリットオーダー運用により、A,Bエリアの調整力全てを価格の安い順に調整することで、より安価な調整力の活用が可能となり、調整力コストが低減されました。

なお、エリア間の連系線が混雑し、調整力を流すことができない場合は、分断したエリアごとに広域需給調整を行いますので、エリアごとに限界的なkWh価格が異なることとなり、インバランス料金も同様に異なることになります。

インバランス料金として算定される「限界的なkWh価格」は、広域メリットオーダー運用を行ったときの最も高い価格となります。(上げ調整の場合)

「限界的なkWh価格」は、30分コマ毎に算出されますが、そのコマの価格は、さらに5分毎に限界的なkWh価格を計算し、その加重平均をそのコマの限界的なkWh価格としています。(2023年度以降)

需給ひっ迫時補正インバランス料金

需給ひっ迫時は、供給力が不足している状態ですので、調整に必要な発電費用も増加することが予想されます。そのため、通常のインバランス価格とは別の算定方法により「需給ひっ迫時補正インバランス料金」を算出しています。

下図のとおり、「調整力の限界的なkWh価格(通常インバランス料金)」と「需給ひっ迫時補正インバランス料金」の高い方がインバランス価格として採用される仕組みになっています。

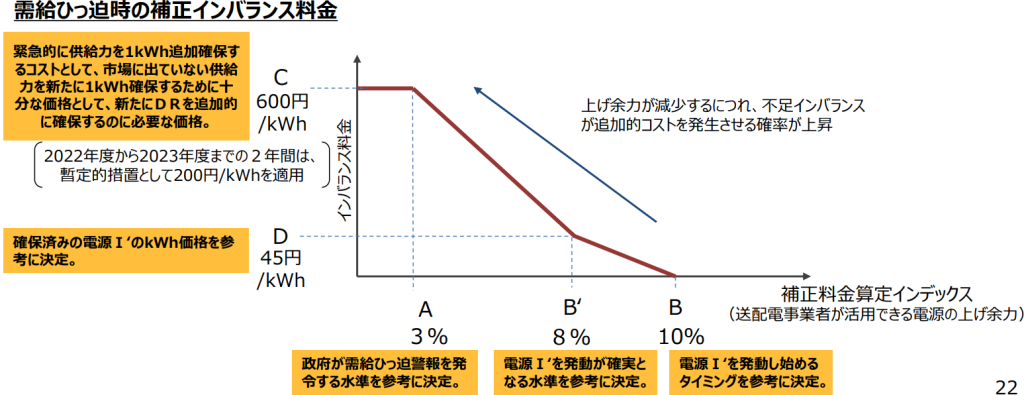

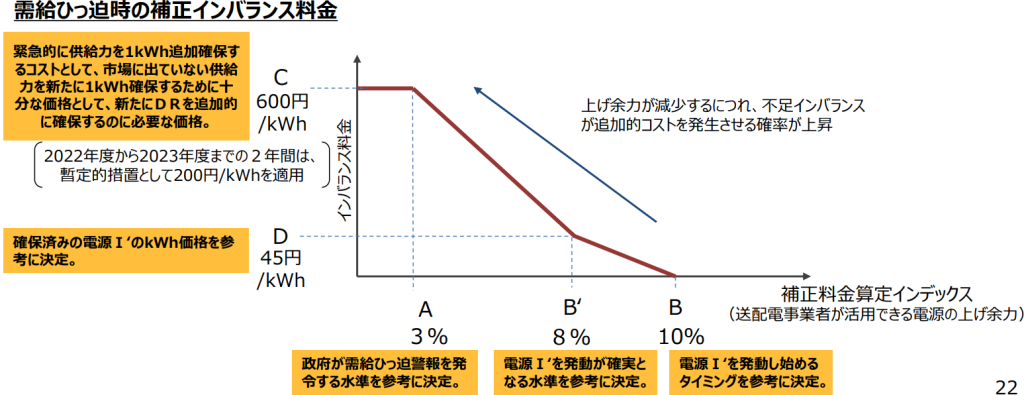

「需給ひっ迫時の補正インバランス料金」は、下図のグラフで定義されています。

横軸は、「補正料金算定インデックス」といい、一般送配電事業者がインバランスの調整に活用できる電源の上げ余力であり、2024年度からは、広域予備率を参照します。

なお、広域予備率の算定方法が見直された際は、算定方法の見直しを補正料金算定インデックスに反映させるか見直しの都度確認することとしています。

補正料金算定インデックスは、広域機関の公表している広域予備率とは異なる値でしたが、「2022年度以降のインバランス料金制度について(中間とりまとめ)」の改定(2023年11月21日)により、2024年度から広域予備率を参照することとなりました。

補正インバランス料金は、2024年度から最高600円/kWhとなる予定でしたが、同じく中間とりまとめの改定時に2024年度も据え置きの200円/kWhとすることが決定しています。

また、2025年度以降は別途検討となっています。

需給ひっ迫時のインバランス価格は、一般送配電事業者が活用可能な「上げ余力」が減少するにつれ、インバランス価格も上昇する仕組みとすることにより、DRや自家発など追加的な供給力を引き出す効果や、需要家が節電する効果を期待しています。

太陽光・風力および電源Ⅲの抑制時(系統供給力の余剰時)

太陽光や風力等の出力抑制が行われているコマで系統余剰となった場合については、インバランス料金は「0円/kWh」となります。

太陽光等の出力抑制には至らないまでも、優先給電ルールにより、一般送配電事業者からの指令によって、オフラインの火力等の出力を計画値から下げる場合があり、これを「電源Ⅲ抑制」といいます。

電源Ⅲはオフラインのため、調整力費用をタイムリーに把握するのが難しいので、一般送配電事業者が調整できる電源Ⅰ・Ⅱの下げ指令単価の最低値を採用します。通常のインバランス価格に近い考え方と言えます。

ブラックアウト(エリア全域の大規模停電)発生時のインバランス料金

「ブラックアウト」とは、大手電力会社の管轄する地域のすべてで停電が起こる現象(全域停電)をいいます。日本では、2018年9月6日(木)未明、北海道胆振東部を最大震度7の地震を起因として大量の発電所が停止し、北海道全域が停電しました。

ブラックアウト発生時のインバランス価格は、直前のスポット市場価格(各48コマ)が採用されます。

まとめ:インバランス料金

インバランス料金とは、一般送配電事業者がインバランスを調整したときの電力単価(円/kWh)のことです。インバランス料金の算定方法は、大きく以下の5つに分けることができます。

①限界的なkWh価格(通常のインバランス料金) ②需給ひっ迫時の補正インバランス料金 ③太陽光や風力の抑制時のインバランス料金 ④電源Ⅲの抑制時のインバランス料金 ⑤ブラックアウト(エリア全域の大規模停電)発生時のインバランス料金

通常時は、①のインバランスの調整に活用した電力のkWh価格が反映されますが、需給ひっ迫時は、②の高額なインバランス料金に移行することがありますので、夏や冬の需給が厳しい時期は、広域予備率に留意する必要があります。

※本記事の情報は投稿した時点のものであり、閲覧されている時点で変更されている場合がございます。あらかじめご承知おきください。